时间:2022-11-11 18:40:22来源:法律常识

进入网贷行业5年后,黄安决定离开。

2014年,黄安开始在一家著名网贷公司做风控,一年后离职,创办了一家为网贷公司服务的催收公司。巅峰时期,公司一个月能收到几亿元的催收订单,在湖南、贵州等地设有分部,员工超过300人。

但最近两年,与网贷相关的负面新闻层出不穷,一些年轻人因无力还贷而自杀或走上犯罪道路。国家出台了严格的监管政策,警方开始大力打击暴力催收、套路贷,“整个行业风声鹤唳。”

2019年4月9日,最高法院、最高检察院、公安部、司法部联合发布了《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》,要求“持续深入开展扫黑除恶专项斗争,准确甄别和依法严厉惩处‘套路贷’违法犯罪分子”。

这些转变成了压垮黄安的最后一根稻草。5月8日,新京报记者在北京北五环的一栋写字楼里见到黄安时,两层的办公区域空空荡荡,只剩下三四个人,各地的分部也早已解散。

野蛮生长

在网贷这一行,黄安属于入场较早的一批人。2014年他来北京发展时,网络借贷在中国已存在了7年,但认可、接触它的人还不多。

公开信息显示,2007年,国内第一家P2P网贷平台拍拍贷在上海成立,以信用借款为主。截至2011年底,全国网贷平台只有20家左右,活跃平台不到10家,有效投资人约1万人,成交额约5亿元。

直到2013年,以阿里巴巴旗下的余额宝为代表的网络理财产品诞生,京东白条、蚂蚁花呗等“先消费,后付款”的消费金融产品涌现,网贷才开始进入大众视野。

“好多在银行借不到钱的人是有资金需求的。这是一个新一代的产品、新兴的市场,它的出现对社会是有帮助的。”黄安说,许多民间放贷团体和互联网从业者从中看到了商机。

位于北京东三环附近的瑞辰国际中心内,聚集着多家网贷公司。新京报记者 周小琪 摄

2014年9月,黄安加入了一家刚成立半年的网贷公司,主打业务是高校分期购物。成立之初,公司只有4名员工,CEO要亲自印传单,再开着宝马到北京的高校推广。

没几个月公司就赚钱了,从CEO家不到60平方米的房子搬到了中关村SOHO,后来还获得了上亿美元的投资。

和黄安一样,王玥也看到了网贷行业的前景。她本科就读于国内顶尖大学数学系,2016年看到网贷行业发展迅猛,她从传统银行业跳槽到了一家做现金贷的公司。

与黄安从事的分期购物类网贷不同,现金贷是指无抵押、无担保、不指定资金用途的个人贷款,属于网贷的一种。它期限短、额度小,能覆盖大部分人的信贷需求。

一入行,王玥的工资就翻了倍。“(现金贷)好像突然一下就火了。最多的时候,公司一个月能放款上百亿。”

为了规范方兴未艾的网贷行业,从2015年12月开始,江西、上海、重庆等省份的金融办相继发文,专门设置了针对网络小额贷款公司的审批,在公司注册资本、经营范围、发起人资历等方面,比线下小贷公司的规定更加严格。

比如江西省金融办于2015年12月发布的《江西省网络小额贷款公司监管指引(试行)》规定,网络小贷公司的注册资本不低于2亿元,须一次性足额缴纳;公司须与省小额贷款公司综合管理信息系统对接。

更重要的是,包括江西在内的各省级金融办均要求,网贷产品的年利率须按照最高法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(下称《民间借贷司法解释》),严格控制在36%以下。

“但真正拿到官方牌照的公司很少。”黄安说。多名业内人士对新京报记者表示,大量公司没有取得网贷牌照,却以科技公司的名义在工商部门注册,之后只需花费几十万元购买一套网贷系统,做一个APP,就能在手机应用商城上线,开展网贷业务。类似的无牌照公司,基本无人监管。

黄安说,那几年里,无牌网贷公司野蛮生长,涌入了来自银行、电商、传统实业等各个行业的资本,更有许多不知名的小公司入场。P2P网贷行业门户网站“网贷之家”的数据显示,截至2017年11月22日,全国各省份批设的网络小贷公司223家,但持牌公司数量只占据市场中极小的部分。

获客:从线下向线上转移

2015年初,黄安刚进公司没多久,就被派到南京做线下校园推广。他沿用了CEO定下的推广形式——在统招高校里扫楼、发传单,吸引客户。用业内专业术语来说,就是“获客”。

起初,黄安每天早上7点出门,夜里12点才回到住处,碰到有门禁的宿舍楼只能吃闭门羹。他开始在各高校论坛、贴吧招校园代理,让代理组织在校生发传单,“我们给代理一小时15块,他给发传单的同学一小时14块。”

黄安给代理培训时,会让他们告诉学生产品是“做分期的”,基本不提“贷款”二字。对于分期的年利率、逾期未还款的处理等问题,他不会对学生细说——当时的产品分期年利率约为50%,超过了《民间借贷司法解释》中最高年利率36%的规定。

时间久了,黄安发现贷款人数最多的是体育类、传媒类大学,以及二本、三本、专科学校,一本高校贷款人数最少,“因为这些学生问得更细”。

那时,像黄安这样做线下推广的,整个公司有近2000人,每月底薪1500元-2000元不等,“人力成本非常高”。

2018年7月,近400名大学生因未按时偿还网络校园贷被告上法庭。借款前,网贷公司曾要求借款人手持身份证、借款合同等拍照。受访者供图

为了适应技术发展和降低成本的需要,传统的线下获客模式逐渐向线上转移。在百度买竞价搜索广告、去网贷论坛以借款人的身份发帖推广、注册APP返红包等手段极为常见。

余明在某消费金融公司市场部负责运营与获客。他说公司现在主要有三种获客手段:一是从外部买流量,比如在某些APP、应用市场购买广告;二是与B端产品(指面向商家、企业级、业务部门提供的服务产品)合作,比如在贷款超市上架等;三是使用其他网络小贷公司的平台,与他们联合放贷。

“其实还有一些不太正当的获客方式。比如用‘爬虫’盗取其他公司的客户数据。”余明说。2017年,媒体曝光过一款名为“同业爬虫”的产品,只要提供其他网贷平台的用户名和密码,就能获得用户的所有信息。

此外,一些小的网贷公司会在APP名称里加上知名网贷平台的名字“碰瓷”。在应用商店搜索余明公司的APP,前几位都是“碰瓷”的小公司,不了解情况的人可能就直接下载这些小公司的APP了。

为了拓宽客户群,一些网贷公司还会与其他机构合作,打着培训贷、整容贷等旗号引人上钩。2018年7月,新京报报道过《“704”校花背后:兼职换购面具下的“校园贷”》,文中提到,一家名为“704校花”的网贷公司以“兼职换购”的名义在高校宣传,许多学生出于找兼职、挣零花钱的目的背上了网贷债务。

风控:业内共享的民间征信

并非所有网贷申请人都能还款,要想实现最大程度的营利,风险控制是核心。

一开始,黄安公司的风控方式是为借款人评分,引入学历、性别、地区等参数,再根据过往数据、还款表现,赋予各个参数不同的权重,综合考量。

签合同时,黄安会亲自到学生宿舍,这能证明借款人的学生身份。他还能与借款人的室友聊天,了解其还款能力、违约风险,“有些宿舍我们进不去,就在食堂或教室签。”

黄安告诉新京报记者,早期的学生市场数据显示,东北、西北地区的客户违约率比广东、福建低。“可能因为早期南方人接触金融比较多,懂得一些投机取巧的手段。”后来公司进入成人网贷市场,东北的逾期率慢慢被拉高了。“所以这是一个动态的过程,没有绝对的好区域。”黄安说。

2016年左右,黄安的公司在风控方面引入了大数据模型。为了了解借款人的个人状况,他们会要求借款人提供姓名、职业、工作单位、单位地址、家庭住址等基本信息,还要绑定手机运营商、进行身份证实名验证。

2019年2月,西安一名21岁的女孩疑因网贷自杀。半个月后,她的父亲遭到催收人的辱骂。新京报记者 周小琪 摄

“风控模型主要分析这个人的资质、风险。”有多年风控从业经验的王玥说,申请人的教育水平、收入、地区等都会被纳入评估体系,“但他们的职业、收入没法核实,所以我们会重点看手机运营商的数据。”

在王玥供职的网贷公司,申请人授权查询手机运营商数据后,风控模型会自动读取通讯录联系人、通话记录等。这些数据能侧面反映用户资质,比如查看手机归属地,可以印证其居住地是否真实;查看通话记录,可以印证其生活是否正常:常和亲友通话的用户,资质会比常和人工客服通话的更好。

“有些骗贷的人,会注册新手机号贷款。”王玥说,他们会查看6个月内频繁联系的号码、通话记录是否正常等,筛选掉部分骗贷的人。

但有的“老赖”会长期使用多张电话卡,四处借款。为了应对这种情况,一些公司引入了人脸识别技术,增加了借款前“刷脸”的要求,防止用户在同一平台用多张电话卡重复借款。

2016年,黄安所在的公司放弃了校园贷业务,转而服务城市成人群体,并与支付宝、芝麻信用达成合作。对于支付宝导流过来的客户,公司风控时会审核其“芝麻分”(基于阿里巴巴电商交易数据和蚂蚁金服的互联网金融数据,对客户个人信用状况的评估结果)。黄安说,这部分用户逾期率非常低,因为逾期可能会影响他们的支付宝使用。

据王玥介绍,目前,许多网贷公司会聘用第三方的专业风控公司。除提供贷前审核服务外,这些风控公司还会分析海量数据,对还款记录不佳、有过欺诈行为的申请人形成“黑名单库”。

“黑名单库就像民间征信。”王玥说。在中国,大多数网贷公司无法查阅央行的征信数据,其数据也不会被纳入央行征信系统。据财新网2019年5月报道,目前,央行征信中心接入的小贷公司仅1000多家,其中包括互联网小贷公司,还有7000多家小贷公司未接入。这对网络贷款公司非常不利。

第三方公司的“黑名单库”于是成为业内风控、防欺诈的共享体系。但在这个共享体系中,信息并非百分百真实。王玥说,一些网贷公司为了巩固客源,会故意把优质客户放到黑名单里,“这样的话,他在其他公司很难贷到款了”。

减少坏账:提高利率、复借率

尽管采取了风控手段,网贷公司的坏账依然比比皆是。为了平衡坏账产生的成本,许多网贷公司的应对方式是提高利率。

“业内普遍的年利率都在100%左右。”一名网贷行业人士表示,尽管大家都知道,最高法院的《民间借贷司法解释》规定,借贷双方约定的年利率不超过24%的,诉讼时法院才予支持,约定年利率超过36%的部分无效,但网贷公司的客户个人信用和还款能力相对较差,坏账率高,不提高利率无法盈利。“把年利率控制在24%以内,银行能盈利,我们不行。”上述人士说。

2017年11月,国家互联网金融风险分析技术平台在对2693家现金贷平台监测后发现,现金贷利率折算为年化后大部分超过100%。部分平台虽然表面利率不高,但通过收取信息审查费、账户管理费、交易手续费、风险保证金等费用,变相拉高了利率。

除了提高利率,许多网贷公司还会采用“借新还旧”的方式控制坏账,即在借款人无法还清上一笔债务时,借给他新的款项,用来偿还旧账。

这种方式在借款人身上的表现是“以贷养贷”。24岁的李欢毕业于一所三本院校,大一时,在网贷平台“名校贷”上借了7000元。此后,他就被卷进了网贷漩涡,每次无力还款时,都有专门的网贷中介向他推荐“新口子”(新的网贷平台)。“只要是网上报道过的产品,我基本都用过。”李欢说,最多的时候他身上背过两三万债务,直到向父母坦白,才终于还清了钱。

对于网贷公司来说,“借新还旧”不仅能控制坏账,还能提高“复借率”。“从公司赚钱的角度来看,只有反复借钱的客户才是好的。”王玥说。

催收:曝通讯录,心理施压

由于大多数网贷公司的数据不上征信,借款人基本不用担心欠钱不还会对自身信用产生不良影响。此外,大多数网贷公司的年利率超过了36%的法定红线,这意味着,即使把“老赖”告上法庭,也要不回合同约定的本金、利息。

“所以网贷公司对赖账用户几乎是无能为力的。”黄安说,“催收”成了他们敦促借款人还款的唯一手段。

据黄安介绍,大多数网贷公司会与第三方催收公司合作,并按催收的难易程度偿付佣金,逾期时间越长、还款难度越高,佣金在催收金额中占比就越高,“一些逾期时间短的催单,催收可能只拿5%左右,但有的订单逾期超过365天了,如果能要回来,催收能拿到70%。”

西安疑因网贷自杀女孩的父亲,搬到了女儿生前的出租屋,寻找女儿自杀的真相。新京报记者 周小琪 摄

2015年8月,网贷行业迅速发展的时候,黄安从公司离职,和朋友创办了一家催收公司,专门为网贷公司服务。

催收是劳动密集型工作,没有技术含量,“学历高中以上就行”。每招进来一批人,黄安都会安排培训,教授催收“话术”。

“我们常用的催收方式就是打电话、发短信。”黄安说,对于网络小额贷款的借款人,上门催收成本太高,“毕竟欠款一般只有几千块。”

但打电话、发短信也有技巧。催收人会先找借款者本人,不起作用时再打给借款合同上的“紧急联系人”,极端情况下才会“曝通讯录”——给借款人通讯录里的每个联系人打电话。

对于顽固的“老赖”,催收人打电话前还会在社交平台搜索借款人的单位、亲人住址等信息,并在通话时把这些信息透露给借款人,进行心理施压。

黄安给员工讲过这样一个案例:团队催收一单借款时,搜索借款人手机号后发现,其每天都会在一家直播平台直播。催收人组织了几个朋友到直播间刷屏催款,当天晚上,借款人就把钱还了。

“早几年,好多公司会暴力催收,比如在贴吧发借款人照片、骂借款人之类的,回款率就比较高。”黄安说。

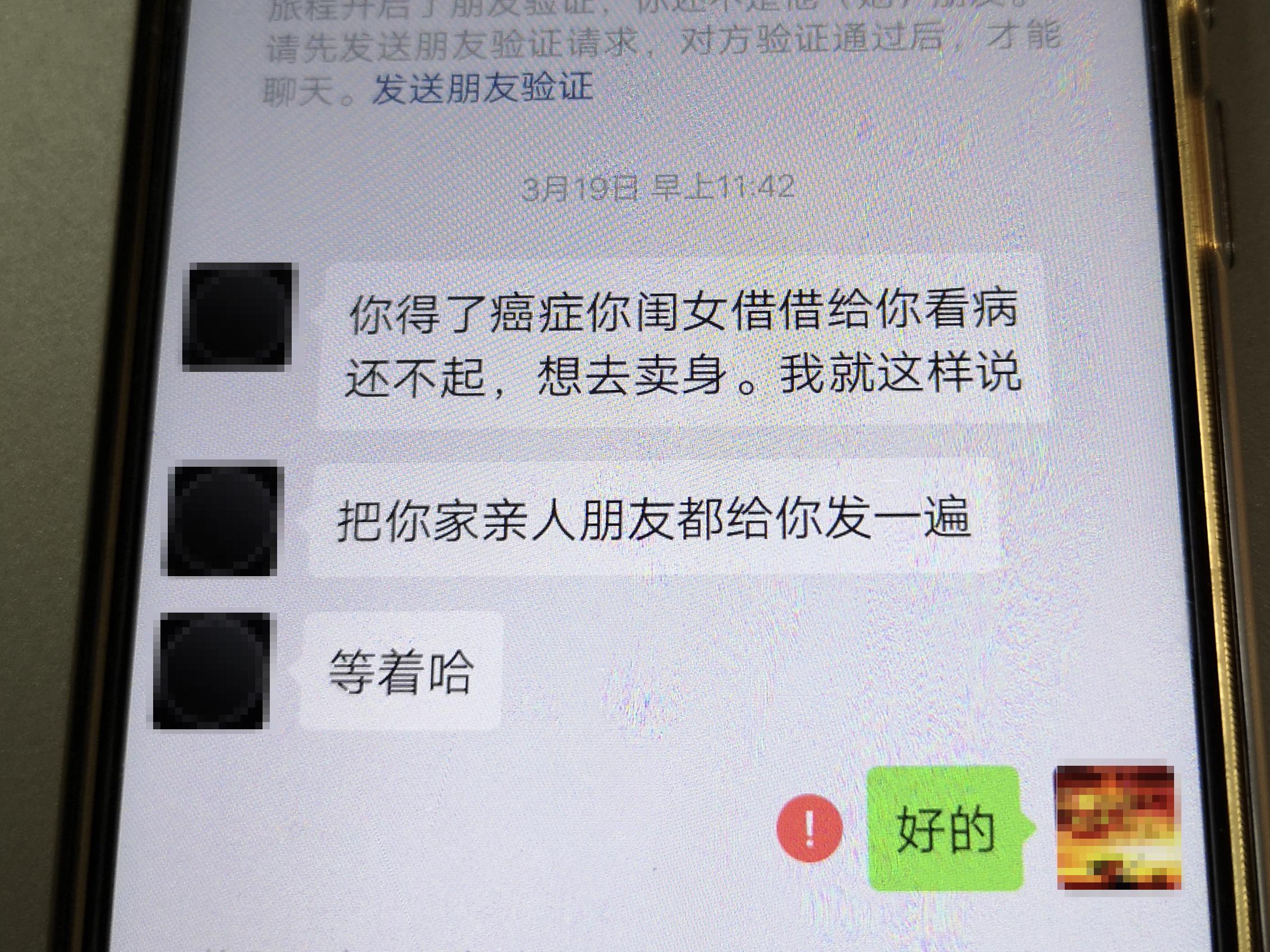

借款人受到催收公司暴力骚扰的情况并不少见,有时甚至会让借款人走上绝路。2017年4月,厦门华厦学院的一名大二女生陷入“裸条贷”,累计借款57万元,得知催收人将其裸照发至母亲后烧炭自杀。2017年6月,咸阳大学生小刘在家中自缢身亡,小刘的父亲发现,事发当天小刘的手机收到131条催款短信。2019年2月,西安一名21岁的女孩疑因网贷自杀身亡,去世后,其父接到多个催收电话,收到多条催收人员发送的辱骂信息。

根据国家互联网应急中心公布的数据,截至2017年11月,该中心共监测到各类催收平台370个,催收项目188万个,涉及催收资金额1.7万亿元。仅2017年6月至11月,该中心便监测到催收频次1000余万次,暴力催收施害人79万,受害人92万。

严格监管

从2017年年底开始,野蛮生长以致失序的网贷行业迎来严格监管。

当年12月1日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,指出“现金贷”业务中过度借贷、重复授信、不当催收、畸高利率、侵犯个人隐私等问题十分突出,存在着较大的金融风险和社会风险隐患。

2018年4月,银保监会、公安部、国家市场监督管理总局、央行联合印发《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》,要求“(对)以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款……等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为,公安机关应依法进行调查处理”。

从那时开始,黄安的公司就从“合规催收”变成“温柔催收”了。“我们以前都是说今天下午必须把钱还了,现在是‘您看今天下午方便把钱还了吗?麻烦您了’。”黄安认为,干催收已经变得非常卑微了,“态度稍微强硬一点,就有被投诉的危险”。而借款人一旦在消费投诉平台“聚投诉”上投诉成功,网贷公司就可能追究催收公司的责任。

更严重的是,网贷从业者可能面临的刑事责任,最典型的是网贷中的“套路贷”。

2019年4月9日,最高法院、最高检察院、公安部、司法部发布了《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》,表示要“持续深入开展扫黑除恶专项斗争,准确甄别和依法严厉惩处‘套路贷’违法犯罪分子”。

而就在两个月前,公安部发布了打击“套路贷”的相关数据。数据显示,截至2019年2月,全国公安机关共打掉“套路贷”团伙1664个,共破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件21624起,抓获犯罪嫌疑人16349名,查获涉案资产35.3亿余元。

“这两年离开这个行业的人非常多,特别是那些无牌公司的人。”据余明观察,这些无牌公司的盈利数额、客户群体都在急剧萎缩。与此同时,无牌公司还要承担比其他公司更高的融资成本和运营成本。“这些公司本身不合规,现在国家又把它们定性为高息,用户不还钱的概率大幅增加”。

黄安告诉记者,近一个月来,业内绝大多数催收公司都已停业。黄安的公司也没能逃脱倒闭的命运,他在3个月内辞退了所有员工,正在做最后的清算工作。将近一百平方米的办公室里鲜见人影,只剩几套还没来得及处理的办公桌椅,窗外是破败的城中村。

年过三十的黄安决定彻底离开网贷行业。“这个行业基本不会再有大的发展了。最后能活下来的,只有很小一部分合规的公司。”

(应受访者要求,黄安、王玥、余明、李欢为化名)

新京报记者 周小琪 实习生 吴婕

编辑 滑璇 校对 刘越